Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin terpolarisasi, saya percaya bahwa kita membutuhkan lebih dari sekadar wacana toleransi. Kita membutuhkan teladan nyata. Dan dalam hal ini, Kardinal Justinus Darmojuwono bukan hanya relevan—ia mendesak untuk diingat kembali.

Nilai-nilai yang ia wariskan bukanlah dogma mati. Kasih, persaudaraan, nasionalisme yang berakar pada Pancasila, keadilan, dan pelayanan bukan sekadar jargon rohani, melainkan sikap hidup yang konkret. Ketika media sosial menjadi medan perang opini, ketika pemilu memecah keluarga dan pertemanan, saya melihat bahwa kasih bukan lagi sekadar ajaran gereja—ia adalah sikap politik yang paling radikal dan paling dibutuhkan. Darmojuwono menunjukkan bahwa kasih bukanlah kelemahan. Setelah tragedi 1965, ketika dendam bisa saja menjadi pilihan yang sah, ia memilih melindungi, bukan membalas. Ia menyerukan perdamaian, bukan permusuhan. Di era ketika balas-membalas menjadi budaya digital, sikap ini adalah revolusioner. Kita bisa memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kita bisa memilih untuk mengasihi, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 4:7–8: “Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.” Dan saya yakin, kasih yang lahir dari iman adalah kekuatan yang mampu meretas sekat-sekat sosial yang kian menebal.

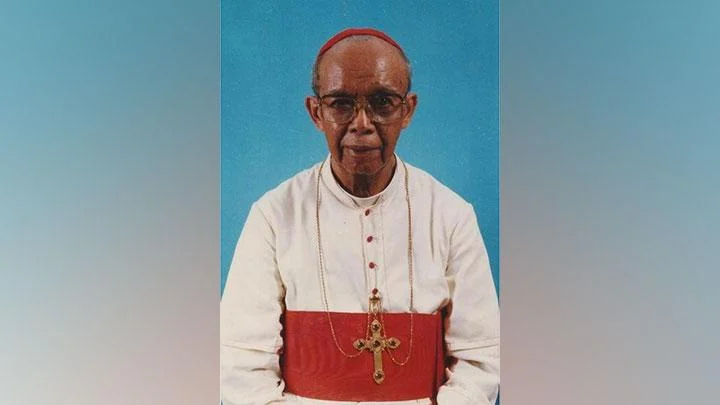

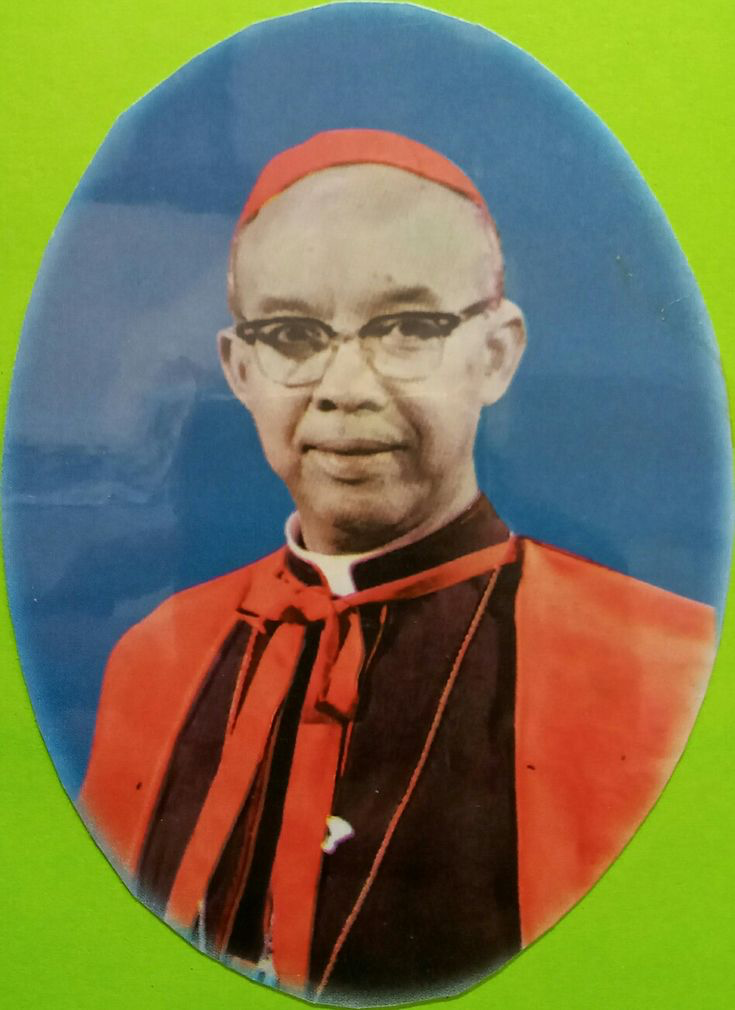

Lebih dari itu, Darmojuwono mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, melainkan soal pelayanan. Ia adalah kardinal pertama Indonesia, tetapi memilih pensiun dan tinggal di paroki sederhana. Di tengah masyarakat yang muak dengan elit yang korup dan jauh dari rakyat, sikap ini bukan hanya menyentuh—ia menggugah. Saya percaya bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang hadir untuk rakyat, bukan yang menuntut penghormatan dari rakyat. Dan Darmojuwono telah membuktikannya. Dalam kebangsaannya, ia juga menjadi penanda penting bahwa iman dan nasionalisme bukan dua kutub yang saling meniadakan. Bersama Uskup Soegijapranata, ia memperjuangkan Gereja yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ia menjunjung tinggi Pancasila, berdialog dengan agama lain, dan menghormati budaya lokal. Di era globalisasi, ketika identitas bangsa mudah larut dalam arus nilai asing, saya melihat bahwa teladan Darmojuwono adalah jangkar moral yang meneguhkan. Ia menunjukkan bahwa mencintai bangsa berarti menghormati keragaman, bukan menaklukkannya.

Lalu, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai ini hari ini? Saya percaya bahwa nasionalisme harus menjadi bagian dari iman. Umat Katolik, dan semua warga negara, perlu menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI melalui partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Kasih dan persaudaraan harus diwujudkan dalam dialog lintas agama, dalam sikap saling percaya, bukan saling curiga. Dalam hal keadilan, kita harus berani menolak korupsi dan diskriminasi, karena seperti tertulis dalam Amsal 21:3, “Melakukan keadilan dan hukum adalah lebih berkenan kepada TUHAN daripada korban.” Kesederhanaan dan kerendahan hati merupakan hal yang membawa kebebasan rohani. Menjauhi gaya hidup mewah dan mendekatkan diri kepada masyarakat kecil adalah bentuk nyata dari spiritualitasnya. Dan pelayanan kepada mereka yang miskin dan tersisih bukanlah tugas tambahan, melainkan inti dari iman itu sendiri. Teologi Pembebasan mengingatkan kita bahwa iman harus berpihak kepada yang tertindas. Jika tidak, ia hanya menjadi ritual kosong.

Saya percaya bahwa nilai-nilai Darmojuwono bukan hanya untuk umat Katolik. Ia adalah warisan kemanusiaan yang melampaui sekat agama. Di tengah bangsa yang terbelah, ia mengajarkan bahwa kasih adalah jalan pulang. Bahwa menjadi pemimpin berarti melayani. Bahwa mencintai bangsa berarti merawat keragaman. Dan bahwa iman sejati selalu berpihak kepada keadilan.